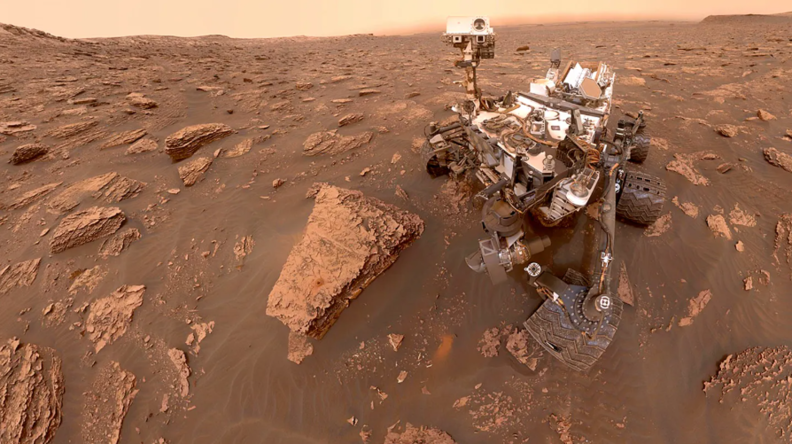

[뉴스스페이스=윤슬 기자] NASA의 큐리오시티(Curiosity) 로버가 화성에서 13년간 임무를 수행하며 과학적·기술적 혁신의 살아있는 증거로 떠올랐다.

미항공우주국(NASA) 제트추진연구소(JPL)의 최신 공식 발표와 인디펜던트, 라이브사이언스 등의 보도에 따르면, 큐리오시티는 최근 멀티태스킹 기능을 새롭게 탑재해, 제한된 자원을 극대화하면서도 고도의 과학 탐사를 계속하고 있다.

핵심 혁신: 멀티태스킹과 운영 효율성 대폭 강화

NASA는 큐리오시티의 전력원인 다임무 방사성동위원소 열전 발전기(MMRTG)의 효율을 극대화하기 위해 각종 소프트웨어 및 시스템 업그레이드를 시행했다. 이를 통해 로버는 주행, 로봇 팔 조작, 사진 촬영, 궤도선과의 실시간 통신 등 여러 작업을 동시에 수행하는 '우주형 멀티태스커'로 변모했다.

또한 큐리오시티는 일과가 예상보다 일찍 끝나면 스스로 수면 모드로 진입해, 충전에 필요한 대기 시간을 줄여 전체 에너지 소비를 절감한다. 단 10~20분 절감처럼 보이는 소소한 효율화가 장기간 누적될 경우, 핵심 전력원의 수명 연장과 과학적 생산성 극대화에 결정적 역할을 한다.

JPL의 수석 엔지니어 레이다르 라르센(Reidar Larsen)은 "이제는 큐리오시티가 성장한 십대처럼 더 많은 책임을 능동적으로 맡게 됐다"며, 초기 신중했던 운영 방식이 '자립적 멀티태스킹'으로 진화했음을 밝혔다.

고대 수로망의 비밀, 박스워크(Boxwork) 지층 정밀조사

큐리오시티는 현재 게일 크레이터(Gale Crater) 내 고도 5km의 샤프 산(Mount Sharp) 남사면에서 박스워크(Boxwork)라 불리는 거대 격자무늬 암석 구조물을 조사하고 있다. 이 패턴은 수십억 년 전 지하수가 암석의 균열들로 스며들어 석고·마그네슘 황산염 등을 남긴 뒤, 풍화작용으로 주변이 깎이며 드러난 것.

이 지층은 화성에 남아 있던 마지막 물의 흔적을 간직하고 있는 생명 탐사 1순위 구역 중 하나다. 큐리오시티 프로젝트 과학자 아쉬윈 바사바다(Ashwin Vasavada)는 "왜 이런 거대한 격자 패턴이 오직 여기서만 발달했는가가 가장 큰 미스터리"라며, "앞으로 다양한 암석 시료 연구와 360도 이미지 분석을 진행할 계획"이라고 밝혔다.

'산호' 닮은 암석, 유기체 아닌 '고대 물의 조각'

최근 큐리오시티는 '파포소(Paposo)'로 명명된 산호 모양의 암석과 꽃 형태의 광물 구조도 발견했다. 이 작은 구조물들은 직경 수cm에서 1cm 내외로, 고대 물이 용해된 광물을 암석 균열에 침전시킨 뒤 바람에 의해 주변이 제거되어 오늘날의 특이한 형태로 남게 된 것이다.

과학자들은 이러한 미세 구조물들을 '분지형(diagenetic, 수변성 변질)'로 분류하고 있다. 이는 지층 내 물-암석 상호작용의 흔적으로, 박스워크와 함께 화성의 고대 환경과 물의 순환, 잠재적 미생물 서식 가능성까지 밝힐 결정적 열쇠로 주목받고 있다. 유사 사례로는 NASA가 2012년 착륙 이후 22마일(35km) 이상 주행하며 수십회 암석 시료 채취, GEO 화학분석으로 샤프 산의 미네랄 조성 변화를 누적적으로 추적해왔다.

과학적 의의와 미래 전망

큐리오시티의 혁신은 단순히 오래 버텨서 값진 것이 아니라, 기술과 운영 방식, 자원 관리라는 세 가지 방정식을 유연하게 결합해, 단일 우주 탐사 플랫폼의 한계를 돌파한 사례로 기록된다. 이제 로버는 스스로 자기 작업 일정을 조정하며, 멀티태스킹을 통해 얻은 여분의 전력으로 더 많은 암석 시료와 이미지, 기후 데이터를 수집한다.

2025년 현재, 큐리오시티는 화성에서 그 어떤 로봇보다 진화한 작업 효율성과 과학 성과를 보여주며, 차세대 로버의 기술적·운영적 롤모델로 자리매김했다.