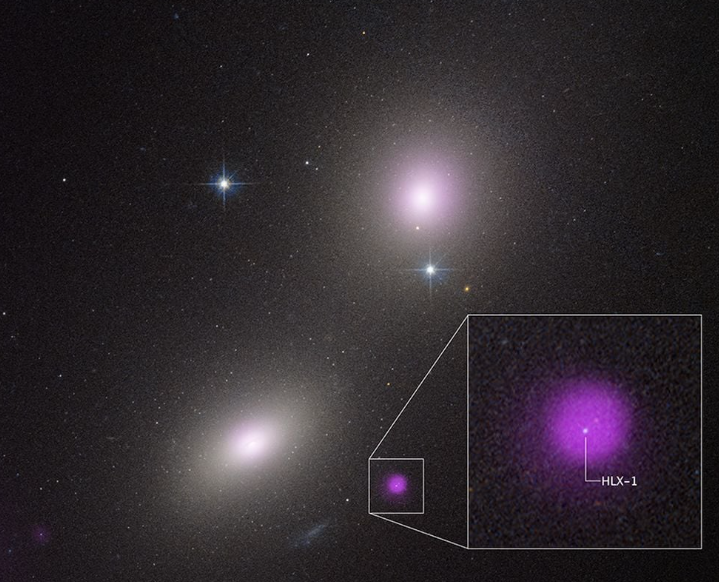

[뉴스스페이스=김시민 기자] NASA의 허블 우주망원경과 찬드라 엑스선 천문대가 약 4억5000만 광년 떨어진 헤라클레스자리 타원은하 NGC 6099 외곽에서 별을 집어삼키는 것으로 추정되는 ‘중간질량 블랙홀(IMBH)’ NGC 6099 HLX-1을 포착했다.

NASA 허블 우주망원경, NASA 찬드라 X선 천문대의 발표와 Universe Today, Space.com, Sky at Night Magazine의 보도에 따르면, 이 발견은 천문학계가 오랜 기간 추적해온 IMBH의 존재와 역할에 객관적 수치를 더해, 블랙홀 계보의 ‘실종된 고리’를 드러낸 결정적 순간으로 평가된다.

“300만 °F의 엄청난 X선…블랙홀 진화의 숨겨진 구간 드러나”

2009년 찬드라 망원경이 감지한 HLX-1은 X선이 급증하며 주목받았다. 2012년에는 X선 밝기가 100배 이상 치솟았고, 2023년까지 점차 감소하는 패턴을 보였다. 이 X선의 온도(약 300만 화씨(°F), 167만 섭씨(°C))는 조석 파괴현상(TDE, Tidal Disruption Event)–즉, 블랙홀이 별을 찢어 물질을 삼키는 과정–에서 나타나는 전형적인 신호다.

이 현장 포착은 10만 태양질량 미만의 IMBH가 별에서 물질을 강탈해 급격히 밝아지는 매우 드문 순간임을 의미한다.

허블 망원경 데이터에 따르면 HLX-1 주변에는 별들이 수백 광개월(약 5000억km) 이내에 밀집해 있었다. 이처럼 조밀한 별군은 IMBH가 지속적으로 ‘먹이’를 공급받을 수 있는 환경을 제공하며, 이러한 밀집 별군은 우리 은하 중심 초대질량블랙홀 주변에서도 유사하게 발견된 바 있다.

IMBH, 블랙홀 계보의 ‘미싱노트’…은하 성장 퍼즐 풀리나

블랙홀은 크게 100배 미만 질량의 항성질량블랙홀, 100만~100억배의 초대질량블랙홀로 분류된다. IMBH(100~10만배)는 이들 사이의 ‘잃어버린 연결고리’로 여겨져 왔으나, 너무 드물거나 비활성적이라 검출이 극히 드물었다. 실제로 미국·유럽 합동 관측망을 기준으로 IMBH 후보는 10여 개 미만이다.

연구 총괄 저자인 장이치(타이완 국립칭화대)는 “IMBH는 은하 합병과정에서 점차 초대질량블랙홀로 진화하는 빌딩블록일 가능성이 있으며, 이번 관측은 블랙홀 성장 경로에 중요한 단서를 제공한다”고 밝혔다.

이탈리아 국립천체물리연구소(INAF) 로베르토 소리아 박사도 “앞으로 전천후 대규모 관측 프로젝트(Vera C. Rubin Observatory 등)를 통해 IMBH 사례가 더 확보된다면 은하 성장의 통계적 법칙을 밝혀낼 수 있다”고 말했다.

천문 시뮬레이션에 따르면, 왜소은하나 불규칙한 Sd형 은하의 약 27%가 중심에 IMBH를 보유할 확률이 있으며, IMBH 점유율(occupation fraction)은 전체 밝은 은하의 1%를 갓 넘는다. 이번 사건처럼 조석파괴 현상으로 인한 X선 초과광도는 IMBH를 찾을 ‘스모킹건’이지만, 실제로 장기간 밝기가 유지되는 경우는 드물다.

블랙홀 ‘식사 패턴’은 아직 미스터리…지속 모니터링 중

연구진은 HLX-1의 밝기 패턴이 단일 별 파괴로 인한 일시적 현상인지, 또는 별이 타원궤도로 IMBH에 접근해 주기적으로 물질을 잃고 있는지를 추가 모니터링하고 있다. 반복적 조석파괴가 관측된다면, IMBH와 연관된 별·가스의 역동적 상호작용과 은하의 성장 메커니즘까지 실시간 해명 가능성이 열린다.

즉 이번 발견된 중간질량블랙홀(IMBH) NGC 6099 HLX-1이 별에서 물질을 흡수하는 과정과 빈도, 즉 ‘블랙홀이 별을 언제, 어떻게, 어느 정도로 먹는지’에 대한 구체적인 행동 양상이 아직 명확하게 밝혀지지 않았다는 뜻이다.

블랙홀은 주변 천체, 특히 별이나 가스 구름으로부터 물질을 끌어당겨 흡수한다. 이 과정에서 물질은 블랙홀 주변의 강력한 중력에 의해 뜨겁게 가열되어 강한 X선 방출을 일으키는데, 이것을 ‘조석 파괴 현상’(Tidal Disruption Event, TDE)이라고 하는데, 과학자들은 이때 블랙홀이 별을 ‘먹는다’고 표현한다.

따라서 이번 NGC 6099 HLX-1의 X선 밝기 관측 결과, 2012년에 갑자기 매우 밝아졌다가 이후 서서히 감소하는 현상을 보였으나, 이것이 단 한 번 일어난 ‘별 하나가 완전히 파괴된 사건’인지, 아니면 ‘별이 타원 궤도를 돌며 블랙홀 가까이에 주기적으로 접근해 매번 조금씩 물질을 떼어내는 반복적인 사건’인지 아직 연구진이 명확히 판단하지 못한 상황이라 '식사 패턴의 미스터리'라고 부른다.

이처럼 ‘블랙홀의 식사’가 한 번에 일어나는 파괴적 사건인지, 아니면 규칙적이고 반복적인 흡수 행위인지는 블랙홀 성장 메커니즘과 주변 환경 이해에 매우 중요한 변수다.

결국 IMBH는 블랙홀 성장 사슬의 행방을 찾는 ‘우주 탐정’에 비유할 만하다. 그래서 이번 포착이 우주 진화사의 오래된 미스터리 한 조각을 맞춘 순간으로 평가받는 이유다.