[뉴스스페이스=윤슬 기자] 빅뱅의 소리는 우리 은하가 거대한 우주 공허 속에 위치해 있음을 시사한다는 주장이 제기됐다.

livescience, The Brighter Side of News, arXiv.org등의 매체들이 최근 영국 왕립천문학회 천문학회의에서 발표된 연구를 기초로 보도한 내용에 따르면, 지구와 우리 은하 전체가 약 20억 광년(600메가파섹)에 달하는 거대한 우주 저밀도 영역, 이른바 ‘KBC 보이드’(Keenan-Barger-Cowie Void) 한가운데 위치해 있을 수 있다는 주장이 나왔다. 1파섹(pc)은 3.26156 광년이며, 약 206,265 AU, 약 30조9000억 km 또는 약 3.08567758×1016 m이다.

이 가설은 우주 구조의 기원을 설명하는 ‘바리온 음향 진동(BAO, Baryon Acoustic Oscillation)’과 허블 상수(H₀) 측정값의 불일치, 즉 ‘허블 텐션(Hubble tension)’ 문제를 연결짓는 획기적인 시도여서 주목된다.

바리온 음향 진동(BAO): 빅뱅의 소리, 우주의 표준 자

BAO는 초기 우주의 뜨거운 플라즈마 속에서 발생한 원시 음파로, 약 38만년 후 우주가 식으면서 그 흔적이 고정됐다. 이 진동의 흔적은 오늘날 은하쌍 간 평균 거리 약 1억5000만 파섹(4억9000만 광년)에서 약간 더 많은 은하쌍이 존재하는 현상으로 남아 있다.

BAO는 우주론적 ‘표준 자’로서, 암흑 에너지와 우주 팽창의 역사를 밝히는 핵심 도구로 활용된다. 2025년 DESI(Dark Energy Spectroscopic Instrument) 2차 데이터 공개 결과, 1400만개 이상의 은하와 퀘이사를 이용한 BAO 측정은 ΛCDM(람다 콜드 다크 매터) 표준 우주론과 2.3~3.1σ 수준의 미묘한 긴장을 보이며, 암흑 에너지가 시간에 따라 변할 가능성까지 시사했다.

KBC 보이드: 우리 은하가 속한 거대 공허

KBC 보이드는 2013년 라이언 키넌, 에이미 바거, 레녹스 카우이의 이름을 따 명명된 초거대 저밀도 영역이다. 크기는 약 20억 광년, 중심부 밀도는 주변 우주보다 20~30% 낮은 것으로 측정됐다. 우리 은하와 국부 은하군은 이 보이드의 중심 근처에 위치한다.

이처럼 거대한 보이드가 존재한다면, 우주가 대규모로 균일하다는 ‘코스모로지컬 프린시플’에도 도전장을 내민다. 실제로 KBC 보이드 내 은하들은 외부의 더 밀집된 우주로부터 중력적 끌림을 받아, 지역적 허블 상수가 더 크게 측정될 수 있다.

허블 텐션: 우주 팽창 속도의 미스터리

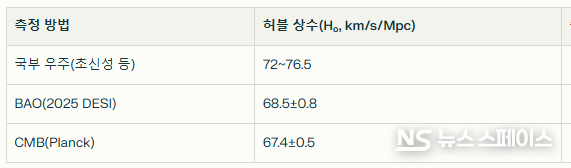

허블 상수(H₀)는 우주의 팽창 속도를 나타내는 값이다. 최근 2025년 기준, 국부 우주(초신성, 세페이드 변광성 등)로 측정한 값은 72~76.5 km/s/Mpc로 나타난 반면, 우주 마이크로파 배경(CMB) 및 BAO 등 초기 우주 기반 측정치는 67~68.5 km/s/Mpc로 약 4σ의 통계적 불일치를 보인다. 이 ‘허블 텐션’은 현대 우주론의 최대 난제로 꼽힌다.

이 불일치가 단순 측정오류가 아니라면, 우주론적 모델 자체의 수정이 필요할 수 있다. 최근 연구들은 KBC 보이드와 같은 거대 저밀도 영역이 국부 허블 상수 측정값을 인위적으로 높일 수 있음을 시사한다. 실제로 KBC 보이드 내에서의 지역적 팽창률이 약 11% 높아질 수 있다는 계산도 나왔다.

우주론의 위기, 새로운 물리학의 신호인가?

KBC 보이드의 존재는 ΛCDM 표준 우주론으로는 설명이 어렵다는 점에서 논란이 있다. 시뮬레이션에 따르면 이 정도로 거대한 보이드가 자연스럽게 형성될 확률은 10σ 수준의 극히 드문 사건이다. 이에 따라 일부 연구자들은 중력 법칙 자체의 수정(예: MOND, Milgromian Dynamics) 또는 암흑 에너지의 시간 변화 등 새로운 물리학을 제안하고 있다.

실제로 MOND 기반의 νHDM(뉴트리노 암흑물질) 모델은 KBC 보이드와 대규모 벌크 플로우 현상을 동시에 설명하는 데 성공했다는 연구도 발표됐다.

빅뱅의 소리와 우주 공허, 우주론의 새 장을 열다

2025년 현재, 바리온 음향 진동과 KBC 보이드, 허블 텐션 문제는 현대 우주론의 핵심 퍼즐로 남아 있다. 우리 은하가 거대한 우주 공허 속에 있다는 주장은 우주 팽창의 미스터리, 나아가 우주 구조의 기원에 대한 근본적 질문을 던진다.

앞으로의 관측과 이론 연구가 이 미스터리를 풀어줄지, 우주는 여전히 우리에게 더 많은 질문을 남기고 있다.

아담 리스 노벨상 수상의 천문학자는 “우리는 이제까지 우주를 잘못 이해하고 있었을지도 모른다는 진짜이자 흥미로운 가능성에 직면해 있다”고 논평했다.