[뉴스스페이스=김정영 기자] 천문학자들은 별의 거주가능 구역에 국한되지 않고, 외계행성의 대기 조성에서 생명체 존재 가능성의 중요한 단서를 찾는 연구에 집중하고 있다.

arXiv, MIT News, Space.com, Big Think, Universe Today에 따르면, 전통적으로 거주가능 구역은 행성이 액체 상태의 물을 유지할 수 있는 적정 범위로 여겨졌으나, 최근 연구에서는 대기 조성과 행성 내부의 지질학적 과정이 지구와 유사한 기후 조절과 생명체 유지에 핵심적이라는 사실이 부각되고 있다. 이를 근거로 과학자들은 단순히 별빛의 양뿐 아니라 대기 내 이산화탄소, 메탄, 수증기 등 기체의 존재 여부와 농도를 세밀하게 관측해야 한다고 강조한다.

지구를 기준으로 보면, 탄소 순환은 화산에서 배출된 이산화탄소가 온실 효과를 일으켜 행성을 따뜻하게 유지하는 한편, 비와 풍화 작용은 대기 중 탄소를 암석과 해양에 저장하여 온도를 조절하는 자연의 온도조절 장치 역할을 한다.

이 같은 탄소 조절 메커니즘이 외계행성에서도 나타나는지를 파악하기 위해, 다수의 암석형 행성 대기를 정밀 분석하는 것이 필수적이다. 대기 조성을 통해 해당 행성이 지구처럼 활동적인 지각판 운동을 지니고 있는지도 추론할 수 있는데, 이 역시 기후 조절에 중요한 역할을 한다는 점에서 의미가 크다.

2025년 10월, 약 18광년 떨어진 M형 별 주위를 도는 슈퍼지구형 외계행성 'GJ 251 c'가 거주가능 구역 내에 위치한 유력한 후보로 발견되었다. 이 행성은 지구 질량의 약 3.9배이며, 주기 약 54일의 궤도를 돌면서 대기와 기후 연구의 중점 목표로 떠오르고 있다.

기존 제임스 웹 우주망원경(JWST)으로는 대기 검출이 어려울 것으로 판단되나, 향후 30미터급 거대 지상망원경과 NASA의 2040년대 발사 예정인 거주 가능 세계 관측소(Habitable Worlds Observatory, HWO)의 고성능 관측 장비를 통해 직접 이미지 촬영과 대기 분광 분석이 가능할 전망이다.

NASA의 거주 가능 세계 관측소는 허블, 제임스 웹, 로만 우주망원경의 업적을 기반으로, 태양과 유사한 별 주위의 지구 크기 거주가능 행성을 직접 이미지화하고 대기 중의 산소, 메탄, 이산화탄소, 수증기 등의 생명 징후 가스 탐색에 특화된 최초의 우주망원경이다.

발사 목표는 2041년으로, 25개 이상의 잠재적 거주 가능 행성을 식별해 생명체 존재 가능성에 관한 획기적인 과학적 통찰을 제공할 예정이다. 이는 기존 거주 가능 구역 개념의 한계를 뛰어넘어 행성 내 대기 및 지질학적 과정이 생명 가능성 판단에 결정적임을 경험적으로 검증할 중요한 실험장이 될 것이다.

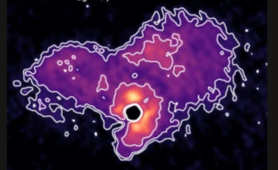

뿐만 아니라, JWST를 통한 TRAPPIST-1e 관측 연구는 이 행성이 금성 혹은 화성처럼 이산화탄소가 풍부한 대기를 지니지 않을 가능성을 밝혀냈으며, 질소가 풍부한 대기(예: 토성의 위성 타이탄과 유사) 가능성은 완전히 배제하지 못했다. 이는 다양한 대기 유형이 생명체 서식지로서의 행성 평가에 다층적 기준이 필요함을 시사한다.

한편, 붉은 왜성 주위 암석형 행성들의 대기 보존에는 별의 강렬한 플레어와 같은 환경적 위협이 있으나, 역으로 적당한 크기의 소행성이 충돌해 대기를 재생성하는 과정이 행성 대기 유지에 기여할 수 있다는 컴퓨터 시뮬레이션 연구 결과도 발표됐다. 이는 탐사 관측 성공률과 해석에서 일시적 혹은 부분적으로 형성되는 대기 상태를 고려해야 함을 의미한다.

즉 행성의 생명체 거주 가능성 탐사에 있어 기존 거주가능 구역의 공간적 개념을 뛰어넘어, 대기 화학적 신호와 행성 내부 동역학적 과정까지 통합적으로 연구하는 새로운 시대가 열리고 있다. 향후 NASA 거주 가능 세계 관측소와 차세대 망원경을 통한 다각적 관측은 은하 내 지구형 행성들의 기후 조절 메커니즘과 생명 잠재력을 입증하는 관건이 될 것이다.