[뉴스스페이스=김문균 기자] 한국의 노동생산성이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 36개국 중 22위에 머물며 주요 선진국 대비 현저히 낮은 수준인 것으로 나타났다.

23일 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)와 서강대 박정수 교수 공동 연구 보고서에 따르면, 2023년 기준 한국의 1인당 연간 노동생산성은 6만5000달러로, 주 4일제를 도입한 벨기에(12만5000달러)와 아이슬란드(14만4000달러)의 절반 수준이며, 시범 도입 중인 프랑스(9만9000달러), 독일(9만9000달러), 영국(10만1000달러)과 비교해도 크게 뒤처진다.

주요 국가별 노동생산성(시간당 GDP, PPP 기준) 수준은 아일랜드, 노르웨이, 룩셈부르크, 스위스, 벨기에 등이 상위권을 차지하며, 미국과 독일, 프랑스, 영국, 일본 등이 그 뒤를 잇는 가운데 한국은 중간 이하 수준에 위치한다.

한국의 노동생산성은 시간당 기준으로도 OECD 37개국 중 24위로, 미국(시간당 83.6달러)의 61.1%, 독일(83.3달러)의 61.3% 수준이며, 제조업 부문에서는 OECD 6위에 해당하는 반면 서비스업 부문은 27위에 머물러 산업 간 격차가 매우 크다.

특히 2018년 이후 임금 상승률이 노동생산성 증가율을 크게 상회하며 격차가 빠르게 확대되고 있다. 2000년부터 2017년까지는 연평균 임금 상승률과 노동생산성 증가율이 각각 3.2%로 비슷했으나, 2018년부터 2023년까지 임금 상승률은 연평균 4.0%에 달한 반면 노동생산성 증가율은 1.7%에 그쳐 임금-생산성 격차가 심화됐다.

박정수 교수는 "글로벌 경기 둔화와 주력 제품의 가격경쟁력 약화 등으로 생산성 증가율이 둔화되는 가운데, 최저임금 급격 인상과 연공서열형 임금체계, 법정 근로시간 단축에 따른 초과수당 증가 등이 임금 상승을 부채질했다"고 분석했다.

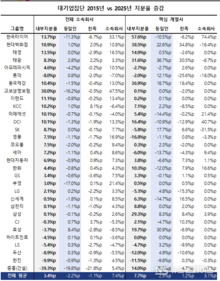

이 격차 확대는 특히 노동집약적 산업과 중소·중견기업에 심각한 타격을 주고 있다. 노동집약적 기업의 총자산이익률(ROA)은 2018년 전후 1.8%포인트 하락해 자본집약적 기업보다 더 큰 폭으로 떨어졌고, 중소·중견기업의 ROA 하락폭은 1.5%포인트로 대기업(0.4%포인트)에 비해 월등히 크다.

이에 대해 김천구 대한상의 SGI 연구위원은 "대기업은 자본과 기술 투자를 통해 생산성 보완이 가능하지만, 중소기업은 임금 부담을 제품 가격에 전가하기 어렵고, 연구개발 투자가 부족해 경영 위기로 이어질 수 있다"고 우려를 표했다.

SGI는 이와 같은 상황에서 근로시간 단축 추진 시 기업 경영환경 개선 없이는 생산성-임금 간 격차 확대가 기업 부담을 가중시킬 것이라며, 근로시간 탄력적 적용, 노동시장 유연화, 인력 재조정, 중소기업 성장 지원 강화 등을 정책 과제로 제시했다. 특히 첨단산업에 대한 주 52시간 근무제 예외 적용 등 근로시간 유연성이 필요하다고 밝혔다.

경제협력개발기구(OECD)의 최신 보고서들도 한국 노동생산성이 서비스업에서 선진국 대비 크게 뒤처져 있으며, 산업별·시간당 노동생산성 격차가 심한 점을 지적했다. 이는 서비스업 중심의 경제구조와 노동시장 경직성을 반영한 것으로, 제조업과 서비스업 간 생산성 격차는 OECD에서 가장 크다. OECD는 한국 노동생산성 향상을 위해 노동시장 유연성 확대와 기술 혁신 지원 필요성을 강조했다.

한편, 최저임금 인상과 근로시간 단축에 따른 인건비 상승이 중소기업과 영세 자영업자의 경영 부담을 심화시키고 있다는 현장의 목소리도 커지고 있다. 자영업자들은 인건비 부담 증가로 인력 채용과 운영에 어려움을 겪으며, 특히 단기 근무 인력을 통한 주휴수당 회피 행태가 확산되고 있다.

종합적으로 볼 때, 한국은 노동생산성의 한계와 임금 상승률과의 괴리 심화로 경제 경쟁력에 도전받고 있으며, 근로시간 단축과 임금 인상 정책을 추진함에 있어 생산성 향상을 수반하지 않으면 중소기업 중심의 실물 경제에 부담 가중과 성장 저해가 우려되는 상황이다. 따라서 노동시장 구조개선, 기술혁신 촉진, 중소·중견기업 성장 지원을 통한 생산성 제고가 시급한 과제로 부상하고 있다.