[뉴스스페이스=윤슬 기자] 이번 주 지구 인근을 연이어 스쳐 지나간 두 개의 소행성과 최근 밝혀진 소행성대 질량 감소 연구 결과가 우리 태양계 내 급변하는 우주 환경을 짚어준다. 지구와 가까이 접근한 소행성은 2025년 10월 3일과 4일 각각 44피트와 100피트 크기로 안전 거리를 유지했지만, 이들의 빠른 접근은 지구 방어 체계 강화 필요성을 환기시킨다.

livescience, Julio Fernández et al., arXiv, Gizmodo, ISRO, NASA, ESA, JAXA 연구자료에 따르면, 첫 번째 소행성 2025 TC는 10월 3일 지구로부터 약 5만3300마일(약 8만5000킬로미터) 떨어진 거리를 통과했다. 이는 달까지 거리의 약 4분의 1 수준에 불과한 근접 거리다. 크기 44피트(약 13.5미터)에 달하는 이 소행성은 시속 3만6128마일(약 5만8100킬로미터)로 이동하며, 지구 궤도를 자주 가로지르는 아텐(Aten) 군 소행성으로 분류된다.

다음 날인 10월 4일에는 비행기 크기인 약 100피트(30미터) 소행성 2025 SZ27가 지구로부터 약 73만4000마일(약 118만 킬로미터) 거리를 지나갔다. 이 소행성 역시 시속 3만8022마일(6만1100킬로미터)의 속도로 이동했으며, 안전 거리를 확보하며 지구에 위협이 되지 않았다.

NASA는 지름 85미터 이상이며 740만 킬로미터 이내로 접근하는 천체를 ‘잠재적 위험 천체(Potentially Hazardous Asteroid, PHA)’로 정의한다. 두 소행성은 모두 이 기준을 충족하지 않아 위험 대상은 아니다.

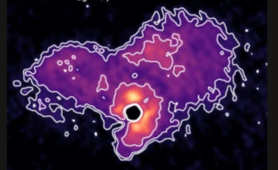

한편, 우주 과학계에서 매우 중요한 충격을 준 연구 결과가 눈길을 끈다. 우루과이에 위치한 Universidad de la República의 Julio Fernández 교수 연구팀은 소행성대가 시간을 거치며 질량을 점차 잃고 있다는 사실을 밝혀냈다. 연구에 따르면 소행성대는 매 100만 년마다 활성 충돌 질량의 약 0.0088%를 상실하고 있다.

질량 손실의 주요 원인은 목성, 토성, 그리고 화성과의 중력 공명 현상에 의한 불안정 궤도로 소행성 파편이 끌려가면서 발생한다. 손실된 물질의 약 20%는 때때로 지구 궤도를 횡단하는 소행성과 유성체로 이탈하며, 나머지 80%는 야간 하늘에서 보이는 황도광을 생성하는 미세한 운석 먼지로 분해된다.

이 연구는 소행성대가 약 35억 년 전에는 현재보다 무려 50%나 더 큰 질량을 보유했음을 시사한다. 이는 과거 달과 지구 모두 훨씬 격렬한 천체 충돌을 경험했음을 지질학적 증거와 맞닿는 부분이다. 오늘날 소행성대는 달 질량의 약 3%에 해당하는 정도이며, 수백만 킬로미터에 걸쳐 분산돼 있다.

전 세계적으로도 이런 우주위협 감시와 소행성 연구 협력이 확대되고 있다. 인도우주연구기구(ISRO)의 S. Somanath 의장은 NASA, 유럽우주국(ESA), 일본우주항공연구개발기구(JAXA) 등과 협력해 2029년 대형 소행성 아포피스(Apophis)의 접근 시기를 포함한 다양한 소행성 임무를 추진할 계획을 밝힌 바 있다. 이러한 국제 협력은 지구 방어뿐 아니라, 미래 우주 자원 탐사 및 기술 개발에도 중요한 전환점이 될 전망이다.

지구 인근을 스쳐가는 이번 두 소행성은 인류가 직면한 우주환경 변화와 함께 우주 방어망 및 연구의 중요성을 다시 한번 일깨우고 있다. 앞으로도 지속적인 관측과 국제 협력을 통해 우주위협에 대비하는 과학적 역량 강화가 절실하다.