[뉴스스페이스=윤슬 기자] 최근 물리학자들이 양자역학 영역에서 획기적인 성과를 이뤄냈다.

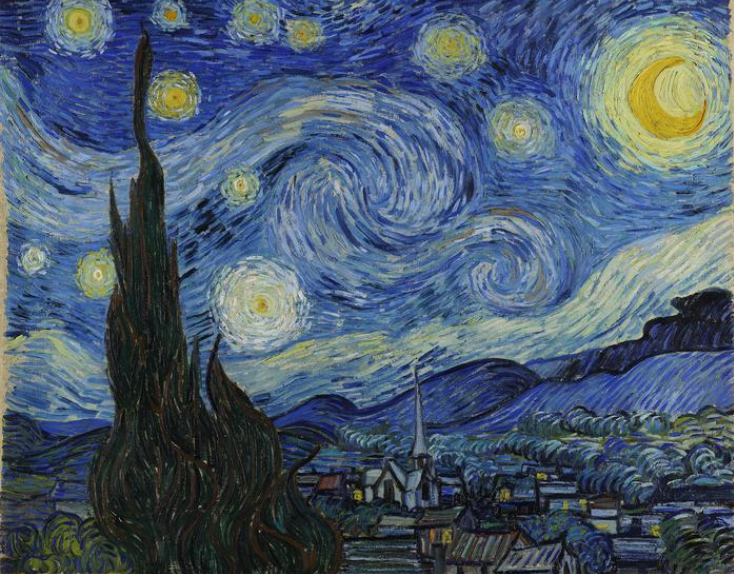

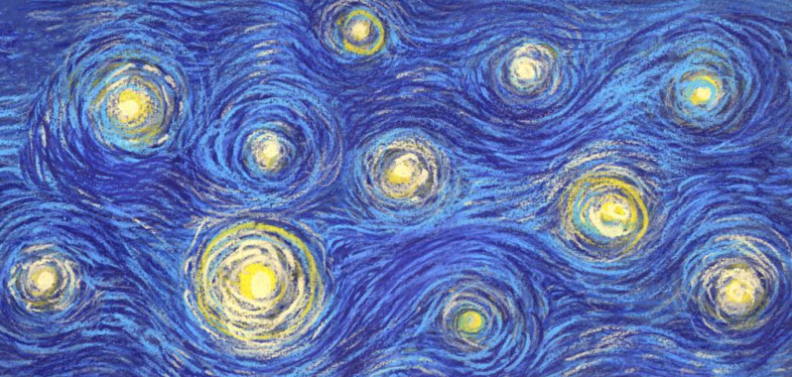

오사카 메트로폴리탄 대학교와 한국과학기술원의 공동 연구팀은 반 고흐의 걸작 ‘별이 빛나는 밤’에 등장하는 소용돌이치는 하늘 패턴과 매우 흡사한 양자 소용돌이를 양자 켈빈-헬름홀츠 불안정성(Quantum Kelvin-Helmholtz Instability, KHI) 현상으로 처음으로 직접 관찰하는 데 성공했다.

eurekalert.org, openaccessgovernment.org, bioengineer.org의 발표자료를 바탕으로 핵심내용을 알아봤다. 이 연구 결과는 세계적 학술지 Nature Physics에 2025년 8월 발표되며 양자 난류와 위상학적 결함 연구에 새 지평을 열었다.

켈빈-헬름홀츠 불안정성은 서로 다른 속도로 흐르는 두 유체의 경계면에서 발생하는 전통적 유체역학 현상으로, 바람에 휩쓸린 바다 파도나 구름의 소용돌이처럼 겉으로 관측 가능한 파동과 덩어리를 형성한다.

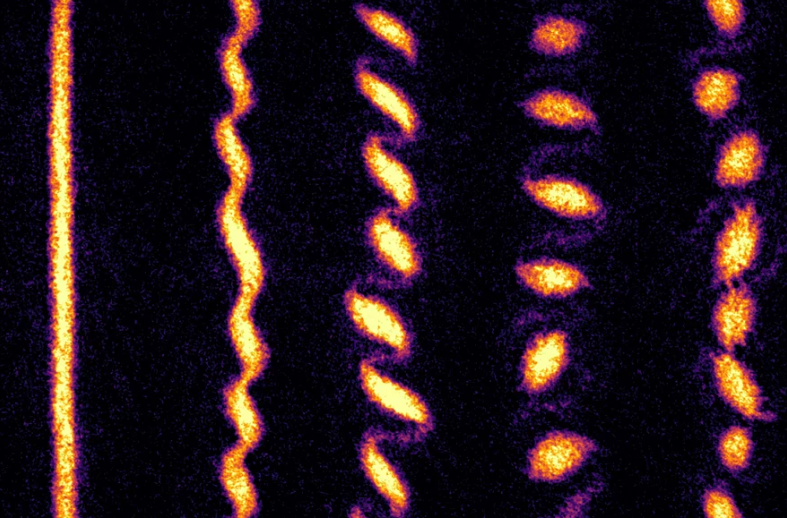

이번 연구에서는 리튬 원자 가스를 절대온도 근처로 극저온 냉각해 다성분 보스-아인슈타인 응축체라는 양자 초유체 상태를 만들어 서로 다른 속도로 흐르는 두 개의 양자 흐름을 구현했다. 이 경계면에서 고전적 켈빈-헬름홀츠 불안정성과 닮은 파동과 소용돌이가 발생했으며, 이후 기존의 난류와는 다른 양자 역학과 위상수학 법칙에 따라 소용돌이들이 생성됐다.

특히 이번 관측의 하이라이트는 ‘편심 분수 스커미온(Eccentric Fractional Skyrmions, EFSs)’이라 이름 붙여진 전례 없는 종류의 양자 소용돌이 패턴이다. EFS는 기존의 정수 위상 전하를 갖는 스커미온과 달리 반정수 위상 전하를 지니며, 스핀 구조가 붕괴되는 내재된 특이점들이 포함된 복잡한 위상학적 결함이다.

연구팀은 EFS들이 반 고흐 ‘별이 빛나는 밤’에서 볼 수 있는 초승달 모양과 유사하다고 지적했다. 오사카 메트로폴리탄 대학교연구리더 다케우치 히로미츠 교수는 “이 패턴은 실제로 ‘별이 빛나는 밤’ 오른쪽 위 큰 초승달과 거의 같다”고 말했다.

이와 함께, 연구진은 두 양자 흐름 경계면에서 형성된 ‘플러터 핑거’의 끝에서 자기 액적이 방출되고, 단일 액적이 두 개로 분열되며 정수 스커미온이 두 개의 편심 분수 스커미온으로 붕괴되는 현상도 포착했다. 이는 양자 소용돌이 생성과 붕괴 과정의 미시적 메커니즘을 실험적으로 밝혀낸 점에서 매우 의미 있다.

스커미온은 이미 자성 재료 분야에서 수십 나노미터 크기의 안정적 나노구조로 스핀트로닉스 및 양자 메모리 소자 등 차세대 기술 응용의 강력 후보로 주목받아 왔다.

이번 연구를 통해 다성분 양자 초유체에서 새롭게 발견된 분수 스커미온은 기존 연구 영역을 확장하며 양자 유체의 역학뿐 아니라 새로운 위상학적 결함의 이론과 실험적 이해를 크게 높일 전망이다.

연구팀은 앞으로 양자 켈빈-헬름홀츠 불안정성에 따른 계면 파동의 19세기 고전 유체역학 예측(파장과 주파수 특성)을 정밀 측정해 고전역학과 양자역학 간 다리가 될 수 있는 추가 연구를 진행할 계획이다.

이번 성과는 21세기 양자기술과 물리학 연구에 중대한 영향을 미치며, 복잡한 양자 소용돌이 및 위상학적 결함 탐구를 통한 신소재·정보기술 혁신에 기여할 것으로 기대된다.