[뉴스스페이스=김시민 기자] 서울대 물리천문학부 황호성 교수팀이 미국 국립전파천문대(NRAO)와 협력해 ‘별이 없는 은하’로 알려진 암흑은하(dark galaxy) 후보 142개를 새롭게 발견했다.

지금까지 전 세계적으로 확인된 후보 수가 10여 개에 불과했다는 점을 감안하면, 이번 발견은 우주진화론, 은하 형성 이론, 나아가 암흑물질의 정체에 대한 이해를 새롭게 확장시킬 결정적 사건으로 평가된다.

이번 성과는 지난 7월 국제학술지 『Astrophysical Journal Supplement Series』 최신호에 게재됐으며, 우주천문학계에 적잖은 충격을 던졌다. NASA, 미 플랫아이언 연구소(Center for Computational Astrophysics, Flatiron Institute), 일본 국립천문대 등도 본 성과의 학술적 가치를 언급하고 나섰다.

별 하나 없는 은하?…'암흑은하'란 무엇인가

암흑은하는 일반 은하와 달리, 별(star)이 거의 또는 전혀 존재하지 않는 은하다. 별이 보이지 않기에 가시광선 관측으로는 포착되지 않지만, 일부 전파 및 중성수소(HI) 스펙트럼 신호를 통해 존재를 간접적으로 유추할 수 있다.

암흑은하의 존재는 람다CDM(ΛCDM, Lambda Cold Dark Matter) 모델—즉 ‘우주상수(Λ)’와 ‘차가운 암흑물질(CDM)’로 구성된 현대 우주론의 표준모형—에서 필연적으로 등장해야 할 천체다.

CDM 이론은, 우주의 은하 주변에 관측되지 않는 ‘작은 위성 은하(dark subhalos)’가 수없이 존재함을 예측하지만, 정작 관측상으로는 이 수가 턱없이 부족했기 때문에 ‘잃어버린 위성 은하 문제(The Missing Satellite Problem)’로 불리며 학계 논쟁을 불러왔다.

미국 카네기 과학연구소(Carnegie Institution for Science)의 2023년 리뷰에 따르면, 현재까지 물리적으로 “별이 없는 은하”로 간주되는 구조는 기껏해야 10~20여 개 정도만 후보로 제시됐으며, 그 중에서도 이론적으로 확인된 사례는 5건 이하다. 그런 점에서 서울대-미국 공동연구진의 ‘142개 후보 대량 발견’은 사실상 계량적 판도를 바꾸는 결과다.

아레시보 전파망원경·DESI 장비 활용…'중성수소' 탐지 기반 발견

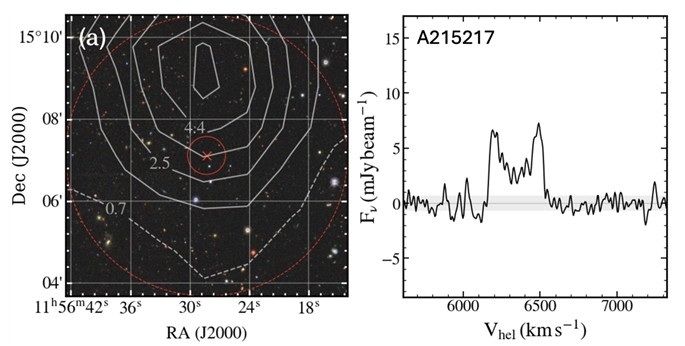

이번 발견은 사실상 은하의 ‘고스트’를 추적한 성과로 이해할 수 있다. 황 교수팀은 미국 아레시보 전파망원경(Arecibo Observatory)을 통해 은하계 외부 중성수소(HI, neutral hydrogen) 분포를 관측했고, 이어 암흑에너지 분광장비(DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument)를 활용해 정체불명의 외삽선 운동과 스펙트럼 신호를 포착했다.

관측된 은하들은 일반 은하와 같은 가스(HI) 신호는 가지고 있으나 별빛으로는 보이지 않고, 자외선(UV) 및 적외선(IR) 관측에서도 거의 검출되지 않는다는 점에서, 가스는 있으나 별은 생성되지 않은 ‘암흑 상태’로 추정됐다.

황호성 서울대 물리천문학부 교수는 “우주는 소리 없는 은하들로 가득 차 있다. 우리가 밝게 보이는 은하들만 보는 것은, 사실 우주 진화의 일부만 보는 셈이다”고 설명했다.

암흑물질 이해도, 한 발 더 깊이

이번 연구는 단지 ‘숫자’를 늘린 것이 아니다. 연속적 HI 신호와 별 분포 간의 괴리를 동적으로 분석함으로써, 우주 초기에는 어떻게 은하들이 형성되었는지에 대한 변수도 재조정할 수 있는 여지를 제공하게 됐다.

특히 이번에 관측된 후보들 중 상당수는 반경 수만 광년에 걸친 상당한 규모의 가스 구조를 가지고 있으면서도, 중심항성 질량이 10⁵~10⁶ 태양질량 이하로 극히 낮은 것이 특징이다. 이는 전통적 가설인 “은하는 일정 밀도 이상의 가스가 축적되어야 별을 만들 수 있다”는 이론에 도전하는 결과로 이어질 수 있다.

또한, 이번 연구 결과는 JWST(제임스웹우주망원경) 및 유럽의 Euclid 프로젝트와도 연계될 수 있는 ‘범은하계 미세 구조 모델’ 개발에 직접적인 데이터를 제공하게 된다. 향후 이들 암흑은하 후보들의 물리 특성이 구체적으로 분석된다면, 암흑물질 밀도와 경계 조건도 한층 정밀하게 추론할 수 있다.

“이론보다 한참 못 미쳐”…후속 탐색은 필수

황 교수 팀은 “람다CDM 이론상 수천 개의 암흑은하가 있어야 하지만, 지금까지 발견된 수는 여전히 한참 부족하다”고 지적하며, “이후 여타 은하군(Local Group 외곽, Virgo Cluster 등)에 대한 체계적 서베이가 이뤄져야 본격적인 양자 비교가 가능할 것”이라고 밝혔다.

해외 반응과 향후 전망

미국 캘리포니아대 천체물리학과 로라 셸튼 교수는 『Sky&Telescope』 2025년 7월호에서 “이번 발견은 암흑물질 정체 규명에 있어 관측적 우위를 확보하는 역사적 전환점”이라며 “JWST, ALMA, 그리고 우주중력렌즈 기술과 접목하면 암흑은하가 암흑물질 분포의 직접 지표가 될 수 있다”고 평가했다.

한편 NASA와 ESA(유럽우주국)는 다가올 로만우주망원경(2027 출시 예정)과 유클리드와의 연동 관측대상을 다시 선별 중인데, 이번 한국-미국의 후보군이 주요 선택 리스트에 포함될 가능성도 제기된다.