[뉴스스페이스=이종화 기자] 미국 MIT(Massachusetts Institute of Technology) 물리학자들은 알베르트 아인슈타인과 닐스 보어 사이에서 거의 한 세기 동안 이어져 온 빛의 근본적 성질에 관한 논쟁을 해결했으며, 양자역학에 관한 아인슈타인의 예측이 잘못되었음을 확인했다.

2025년 7월, MIT 물리학자들이 발표한 역사적인 연구가 100년 가까이 이어진 ‘빛의 양자 이중성’ 논란에 종지부를 찍었다. 이 연구는 Physical Review Letters에 게재됐다. 또 빛의 파동성과 입자성에 관한 아인슈타인과 보어의 논쟁에 결정적인 해답을 제시했다.

1927년 아인슈타인은 “광자가 슬릿을 통과하며 나뭇가지를 스치는 새처럼 미세한 흔적을 남길 수 있다면, 우리는 빛의 입자성과 파동성을 동시에 측정할 수 있을 것”이라고 주장했다.

그러나 닐스 보어는 하이젠베르크 불확정성 원리에 근거해 “광자의 경로를 측정하려는 모든 시도는 파동 간섭 무늬 자체를 파괴한다”고 반박했다. MIT 연구진의 실험은 보어의 주장이 옳았음을 현대 양자역학의 가장 정밀한 방식으로 증명했다.

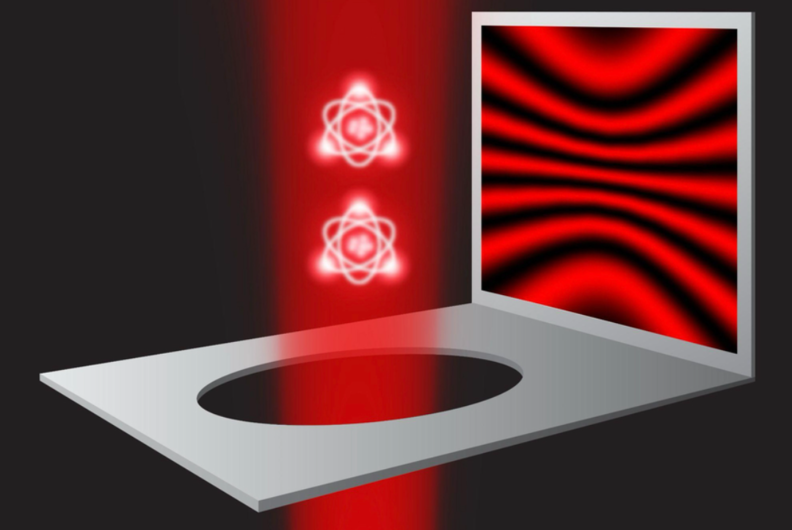

MIT는 1만개 이상의 초저온 원자를(섭씨 -273.15도 바로 위인 마이크로켈빈) 레이저로 완벽하게 배열해 ‘격자 슬릿’을 만들고, 여기에 단일 광자를 투사함으로써 기존과 차원이 다른 이중슬릿 실험을 구현했다. 실험에서 광자의 경로 정보를 조금이라도 얻으려 시도할 때마다 간섭무늬(파동성)는 점차 약해졌고, 극단적으로 측정했을 때는 완전히 사라졌다.

반대로 원자들의 위치 불확실성을 최대한 키우면 광자는 파동처럼, 그 위치를 정확히 고정하면 입자처럼 행동함이 극명하게 드러났다.

이 실험은 하이젠베르크 불확정성 원리가 단순한 실험 장비의 한계가 아닌 자연의 본질임을 강렬하게 입증한다. 빛의 경로 정보를 더 정확히 알수록 간섭무늬 정보는 필연적으로 사라진다는 점(Δx·Δp ≥ ℏ/2)을, 실제 데이터와 정량적 오차 없이 실험적으로 확인했다.

MIT 팀은 실험에 1만개 이상의 원자, 단일 광자 검출, 경로 정보 획득률 증가 시 최대 100%까지 사라지는 간섭무늬 등 정량적으로 신뢰도 높은 결과를 도출했다.

수석 연구자인 볼프강 케터레 교수는 “아인슈타인과 보어 조차도 이런 실험이 단일 광자, 단일 원자 수준에서 실제로 구현되리라 생각지 못했을 것”이라며, “이번 실험은 이상적 ‘생각 실험’을 현실에서 완벽히 재현한 쾌거”라고 평가했다.

이번 성과는 유엔이 지정한 ‘국제 양자과학 및 기술의 해’(IYQ 2025)와 맞물려 양자역학 도입 100주년의 상징적인 이정표로 기록된다. 연구는 미국 국립과학재단(NSF), 국방부(DOD) 등에서 지원했으며, 올해 NSF의 양자연구 투자액만 3900만 달러를 기록했다.

MIT의 이 연구는 양자역학의 원리와 한계를 다시 한 번 명쾌하게 규명하며, 빛의 본질을 둘러싼 100년 간의 지적 여정에 대단원의 막을 내렸다. “관측이 곧 현실”이라는 양자적 패러독스의 자세한 수학적 구조와 실험적 증거가 드디어 갖춰졌고, 이로써 미래 양자기술 진화의 기반도 한층 견고해졌다.